1.元器件質量保證有關標準

為了保證軍用元器件的質量,我國制訂了一系列的元器件標準。

在七十年代末期制訂的“七專”7905技術協議和八十年代初期制訂的“七專”8406技術條件(以下統稱“七專”條件),“七專”技術條件是建立我國軍用元器件標準的基礎,目前按“七專”條件或其加嚴條件控制生產的元器件仍是航天等部門使用的主要品種。

(注:“七專”指專人、專機、專料、專批、專檢、專技、專卡)

根據發展的趨勢,“七專”條件將逐步向元器件的GJ軍用標準(GJB)過渡。因此,以下將主要介紹元器件GJ軍用標準的有關情況。

從八十年代開始,我國軍用標準化組織參照美國軍用標準(MIL)體系建立了GJB體系,其中元器件的標準有規范、標準、指導性技術文件三種形式:

a. 規范主要包括:元器件的總規范和詳細規范,這兩種規范統稱產品規范。

b.標準主要包括:試驗和測量標準、質量保證大綱和生產線認證標準、元器件材料和零件標準、型號命名標準、文字和圖形符號標準等;

c. 指導性技術文件主要包括:指導正確選擇和使用元器件的指南、用于電子 設備可靠性預計的手冊、元器件系列型譜等。

根據我國的具體情況,軍標分為GJ軍用標準、行業軍用標準、企業軍用標準三個級別。

下面對組成GJ軍用元器件標準體系的三種形式:規范、標準和指導性技術文件分別舉例作簡要的介紹。

1.1規范

元器件規范主要包括:元器件的總規范(通用規范)和詳細規范兩個層次。總規范對某一類元器件的質量控制規定了共性的要求,詳細規范是對某一類元器件中的一個或一系列型號規定的具體的性能和質量控制要求,總規范必須與詳細規范配套使用。元器件的產品規范是元器件生產線認證和元器件鑒定的依據之一,也是使用方選擇、采購元器件的主要依據。

現在我國國防工業主管部門已發布了大量的元器件總規范,但是詳細規范還沒完全配套,所以往往由器件生產單位制定了詳細規范(屬于企業軍標準級別)經標準化機構確認后貫徹執行。

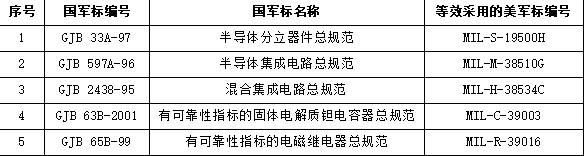

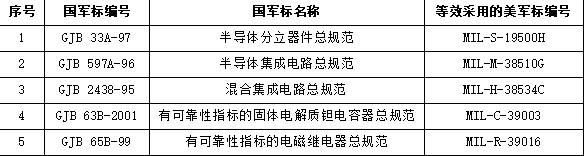

已發布的軍用元器件總規范中,影響較大的總規范及其參照采用的MIL標準如表1-1所示。

表1-1國軍標總規范及其等效采用的美國軍用標準

表1-1中序號1~3是器件的總規范,包括了分立器件、集成電路及混合集成電路,每一類器件只有一個總規范,但是對于同一類的元件,就可以有不止一個總規范。例如對于電容器這一大類的元件,已發布了21個總規范。對于電磁繼電器已發布了3個總規范。每個器件或元件的總規范下面又有若干個詳細規范配套,所以元器件的產品規范(總規范和詳細規范)的數量在元器件標準體系中占很大的比例。

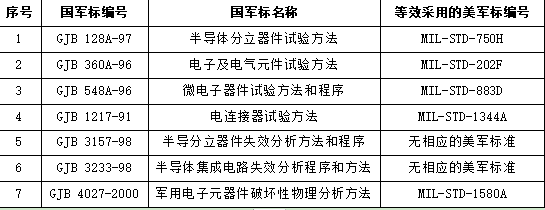

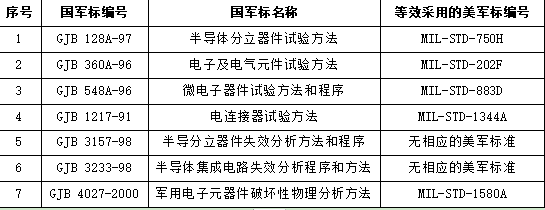

標準是GJ軍用標準體系中除了規范、指導性技術文件以外的另一種形式。它包括的門類很廣,對元器件使用方來說,首先要了解有關試驗和測量方法的標準。因為這類標準是規范重要的技術支撐,結合產品規范了解這類標準的內容,一方面有助于更深入地掌握元器件承受各種應力的能力,另一方面對元器件使用方正確制訂補充篩選(二次篩選)或失效分析的標準或法規性文件提供了參考依據。 試驗方法標準是指導對某一類元器件進行試驗、測量或分析的技術性很強的標準,這類標準的數量較少,但對保證元器件的質量起很大作用。表1-2列出已發布的元器件主要方法標準及其等效采用的MIL標準。

表1-2中序號1~4是標準化部門等效采用了相應的美軍制定的。這四個標準所列的試驗方法分別適用于半導體分立器件、元件、微電子器件和電連接器的試驗,這些方法標準在半導體分立器件、元件(包括電連接器)、微電路產品規范的鑒定試驗、質量一致性檢驗中被廣泛地引用。

軍用電子元器件標準和規范中規定的可靠性保證要求有兩種表征方式,即失效率等級和產品保證等級。前者用于大多數(并非全部)電子元件可靠性水平的評定,后者則用來評價電子器件(包括部分電子元件)的可靠性保證水平。 失效率是量化表征產品可靠性水平的一種特征數,在以其為可靠性表征方式的標準和規范中規定有關從10-5/h和10-8/h的四個等級。惟須注意的是只有10-5/h才做定級鑒定,高于它的等級則利用已鑒定定級的10-5/h等級后的延長試驗和維持試驗數據予以確定。無論等級高低,可靠性保證體系方面的要求(指可靠性保證大綱標準中統一規定并為產品規范所具體明確的要求)都是同一的。 這種表征方式主要用于電容器、電阻器以及繼電器等電子元件的可靠性要求及其評價方面。需要說明的是:由于這些元件以往的規范,均以“有可靠性指標的×××總規范(詳細規范)”定名,而容易產生沒有冠以“有可靠性指標的×××”就沒有可靠性要求甚至無可靠性的誤解。“有可靠性指標”英文縮寫為“ER”是“Established Reliability”,其基本含義是“確立(或建立)可靠性”包括兩方面的含義:一是確立可靠性保證要求,二是確立可靠性的量化值。就“確立可靠性保證要求”的含義而言,是軍用電子元器件標準或規范共同的內容,而“確立可靠性的量化值”則是失效率等級表征可靠性保證要求的元件規范特有的內容。為了減少因標準名稱而產生的誤解,應當考慮用更為合適的修飾語,如可否用“規定失效率等級的×××等”替代“有可靠性指標的×××”來定名規范的名稱。

我國于1979年發布了**標準GB/T 1772-79《電子元器件失效率試驗方法》,對有可靠性指標(ER)的軍用元件,規定了失效率等級,該國標是參照采用了美軍標MIL-STD-690B(1968)而制定的,一直沿用到九十年代初期。1996年發布了**軍用標準GJB2649-96,該**軍標等效采用了美軍標MIL-STD-690C(1993),今后國軍標有可靠性指標的貫標元件將主要采用GJB 2649-96。但目前大多數列入合格產品目錄(QPL)中有可靠性指標的元件,仍沿用GB/T 1772-79規定的失效率等級,兩者的失效率等級代號很易混淆,現將這兩個標準失效率等級的分類及代號同時列于表2-1,供比較。

表2-1失效率等級

作為另一種表征方式的產品保證等級,則與失效率等級表征方式有較大不同。其一是產品保證等級沒有直觀的量化數值,其二是不同產品保證等級有不同的保證要求。采用產品保證等級表征可靠性水平的產品最典型的是半導體器件,包括集成電路。在GJB33《半導體器件總規范》中明確規定產品保證等級為JP(普軍級)、JT(特軍級)、JCT(超特軍級)。在某些電子元件的總規范中雖未明確指出產品保證等級,實際上產品保證等級為一級——J(軍級);還有的規范明確規定供宇航用,如GJB599《耐環境快速分離高密度圓形電子連接器件總規范》中明確規定供宇航用,即產品保證等級為宇航級。 事實上,具有確定產品保證等級的器件(或元件),當然存在有與該等級相應的固有可靠性水平。只是由于這類器件(或元件)的失效時間函數不服從指數分布或(和)受設計、結構、材料、工藝等影響甚大,而不采用并通過試驗給出相應的失效率。當然,如果不考慮經濟與時間因素而進行常時間恒定應力試驗,還是可以得出大體相當的失效率數據。但是,畢竟經濟與時間的投入難以承受。資料上見到的這類元件、器件的失效率,據分析有兩個來源,一個是生產方的最終檢驗與試驗數據的累積處理結果,另一個是使用方的現場失效統計分析。 MIL-STD-11268《電子設備用元器件、材料與工藝》在界定高可靠性元器件時就明確指出,凡按失效率表征可靠性(ER:Established Reliability)的規范供貨的P級(10-6/h)及其以上的元件,和按規定有產品保證等級的規范供貨的B級及其以上(對于微電路)和JANJX級及其以上(對半導體分立器件)的器件,均屬于高可靠性器件,并依這一界定采購使用需要的高可靠元器件。 在軍用標準和規范中,對不同產品保證等級規定有不同的保證要求。保證要求的多少和嚴格程度的高低,決定了保證等級的高低。但應當指出,并不是所有的軍用標準或規范都明確標明產品保證等級。當標準和規范只包括一個等級或只包括一個且屬較低等級時,標準和規范就僅規定產品鑒定和質量一致性檢驗要求,而未明確保證等級,因為等級僅用來區別表示兩個或兩個以上的等級。 軍用電子元器件的產品保證要求所包括的典型內容有產品保證大綱審查、工廠或生產線認證、產品鑒定檢驗、檢驗批構成、可追溯性、生產過程檢驗、篩選以及質量一致性檢驗等。產品保證等級愈高,所涉及的保證要求內容愈多和愈嚴。如用于航天的產品保證等級(S級集成電路,JANS級半導體分立器件)的產品保證要求,就涉及了上述內容的全部;而用于航空或類似應有場合的產品保證等級的產品保證要求,在保證要求內容和嚴格程度上則少于和低于航天用產品保證等級。而不以失效率表示可靠性的元件規范中規定的產品鑒定和質量一致性檢驗,即是屬于產品保證要求內容最少的產品保證等級,標準和規范根據應用場合的不同,在鑒定和質量一致性檢驗中規定的項目多少和嚴酷度高低也是不同的。